焼き付きのメカニズムの一つ

T.O.Tも終わり、ようやくのんびり出来るかなと思いきや、

いつのまにやら8耐が近づいてきて、そろそろ準備で四苦八苦しそうです。

そんなこんなでマツヤマです。

えー、いきなり逃げの発言と取られるかもしれないことを書きますが・・・

今から書く内容は正直言って“正解ではないかも”しれません。

しかし、今現在私が“どの様な認識をしているか”という指標です。

情けない話ですが科学的に完璧に理解しているとは口が裂けても言えないのですが、これまで様々なネジや金属に携わってきた自分なりの把握状態とでも取っていただければと思います。自分でも間違えたと後で気付けば180度違う方向にでも訂正はします。

先週のキウチの記事なんですが、ある意味物凄く螺旋屋らしいっちゃ螺旋屋らしいなとは思ったんですが、焼き付きって一言で済ますのもどうかと思い、それに至るもっと深い前提条件に触れてないとそれはそれで若干の誤解を生みそうなので補足というかで今日は書いてみようと思います。

まず前回のキウチの記事で言いたかった事を私なりに大まかに認識すると。

ネジは相手方との精度の差が重要

そこからいかにネジ山の摩擦抵抗を減らすのか

てな事だと勝手に言ってみる。

これはネジの締結状態での応力による熱量や単純な摩擦熱から条件が悪くなるというものがあり、基本的に熱量が多く掛かると酸化が進みやすく、そこから酸化が進む際に起こる焼き付きというのが問題になっているものだと考えます。

で、ここでいう私なりの前提条件とは。

焼き付きとはどういった状態を指すのか?

と、いうこと。

単純にボルトを焼き付かせて外れなくなった経験はバイク、車、自転車、産業機器等々の整備経験が有る方は経験しまくってると思われます。明らかに締め付けたトルクの数倍の力を掛けているにもかかわらず、ビクともしない。そしてギューッ ボキッ!っと折れてしまったりなんかして・・・

これは雄ねじと雌ねじが焼きつくって言いますね。

色んな製品作っちゃテストしてますが、焼き付きが多い箇所っていうのは

主にキャリパーマウント、エキゾーストスタッド等が代表的ですね。

で、

ここで一つ。

焼き付く

って、別に熱の掛かる所だけじゃないんですよね。

焼き付いて固着するのが熱の掛かった所以外にも色々とあります。

というか、全てのボルト・ナットに関わらず金属と金属が触れ合っていると基本的には固着(焼き付き)が起こります。これには様々な要素が関わってくるのですが、代表的なのは異種金属接触腐食と呼ばれるものです。

異種金属接触腐食。読んで字のごとく。

違う種類の金属が接触すると腐食します。

いいね、

めっちゃくちゃわかりやすいね、コレ。

通常電食(電気腐食)とも呼ばれるこの異種金属接触腐食。

異種金属が接触する際に発生する電位差によって引き起こされます。

電位差による腐食の話しをすると、

全ての金属は電位という数値を持っています。

この電位というのもは電気の流れやすさって認識で話を進めても問題は無いと思うので(本来ならばイオン化傾向とかその辺たりを書かなきゃまずそうですが、螺旋屋の話しなんでご勘弁を)そのまま推し進めて行きたいと思います。

さて、この電位という値。バイク、自転車、車などでボルトナット及び

ネジ穴として使われる代表的な物を主に幾つか数字を並べてみます。

アルミニウム E°= -1.676 V

チタン E°= -1.63 V

鉄 E°= -0.44 V

銅 E°= 0.340 V

イリジウム E°= 1.156 V

白金 E°= 1.188 V

代表的なのを2分類に分けてみました。

上半分が-、下半分が+となっています。

マイナスよりもプラスの方が電気を流しやすい材料にですね。

通電性の高い金属として銅は銅線で、点火プラグ等に使われるのはその数倍通電性の高いイリジウムやプラチナですね。これを見ると鉄はマイナスですがチタン、アルミに比べるとまだ通電性は高いんだなとわかります。

さて、異種金属接触腐食に戻りますが、単純に異種金属が触れ合うとそこには電位差というものが出てきます。例えばアルミニウムと鉄では鉄の方が電気を流れやすくなってしまいますね。基本的には電位の低いものから電位の高い物へと動きます。その際に電解液の役割を果たす水分が存在すると起電力が発生してしまい、電池のように電気が発生します。

この電気が通る事によって、金属の表面が酸化してしまい、異種金属の表面が接地した状態で酸化してしまうので酸化腐食を起こし、焼き付きの状態が生まれます。

あぁややこしい・・・

まぁ上記を頭の認識で簡単に書いてしまうと

電位のマイナス側からプラス方向に電気が流れる。

流れるときに酸素をプラス側に引っ張っていく。

酸素が引っ付くと酸化が進む。

それが焼き付きに繋がる。

って、事ですね。

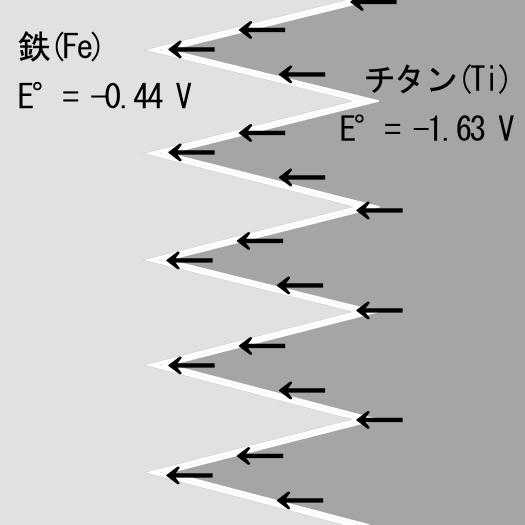

因みにチタンと鉄は両方ともマイナスですが、チタンのほうがマイナスの値が大きいため

チタン→鉄

へと電気が流れます。

そして電位差が大きければ大きいほど電気はよく流れるので酸化量は増えます。

ネジの表面で図解してみると

こんな感じですかね?

で、この矢印の方向に向かって電気が流れるので酸化腐食が進み、異種金属接触腐食が起こります。

鉄系はアルミ、チタンに比べてただでさえ酸化腐食しやすいのですが、更に異種金属接触腐食までやられてしまってはたまりませんね。

因みにステンレスの中でも代表的なSUS304は確か鉄(Fe)より電位は低いので鉄相手でも異種金属接触腐食が起こります。(ステンレスのシンクに鉄の包丁とか置いてたらステンが錆びるアレです)

ただ、これだとじゃあバイクとか車とかは異種金属が接地しまくってるから異種金属接触腐食が凄いことになってそうな感じはしますが、ここに書いてあるのはあくまでも金属であって材質ではありません。殆どの材質は純金属のまま使うことは殆どありません。鉄系統であればクロムを配合して不動態皮膜を生成しやすくして、腐食等にはある一定の耐性は持たせてあることが殆どです。弊社のTAB6400のボルトにしても転造処理で酸化皮膜を厚く生成したり、陽極酸化処理によっての皮膜処理を施します。

しかしそれでも起こってしまうのが異種金属接触腐食であり、電食なのです。

異種金属を接触させている状態だとこれは必ず起こってしまう腐食なのです。

焼き付きのメカニズムの大きな要因を占めていると私は考えています。

では、それはどうやったら防げるのか?

コレを話さなきゃ螺旋屋の話しとしては不完全。

では単純にどうするのか?

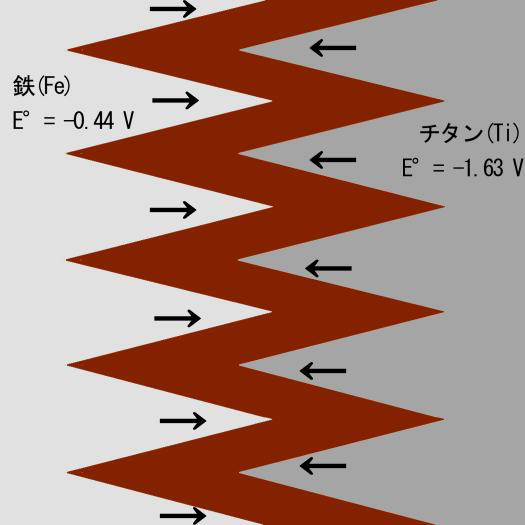

下記の図の様な状態が理想的です。

この様に鉄からもチタンからも両方共から電気が向かう様に仕向ければ良いのです。

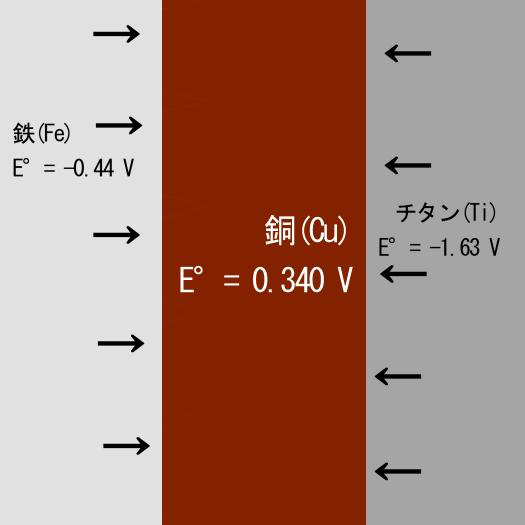

それはどうやって?というと拡大した下図をご参照ください。

間に銅を入れちゃえばいいんです。これで鉄からもチタンからも電気は銅に流れるのです。殆どのバイク、車の主要鋼材で起こりうる異種金属接触腐食が防ぐことが可能です。

何故ここで他にも電位の低いものがある中で銅をあえてチョイスするかというとですね。

銅が酸化して出来る銅の酸化皮膜は酸化耐性が強く酸化の進行を防止することが出来ます(無限では無いですが)。そして、銅は他の電位の低い金属に比べ安価で(残りの代表的なのは金とかプラチナとかイリジウムとか・・・)なのでペースト状のもの、代表的なのはコパスリップ等に代表される銅グリスが安価で手に入りやすいからです。

今現在市販されている焼き付き防止グリスの殆どは銅を主成分にしてると思われます。

なので焼き付き防止という効果を求めるのであれば銅配合、その中でも銅を主成分とした物をお薦めします。

ちなみにこの間に銅を挟むというのは紀元前ぐらいから実用されている物凄く原始的な方法らしいです。昔の船の船底等に銅を塗ることによって焼き付き防止の為にというよりは“腐食代”という考え方で行われていたようです。と、某非鉄金属学の教授に昔聞きました。

なんだかんだと過去最高に長々と書いた気がしますが、

これをぶつ切りにすると話がとっ散らかりそうだったので一気に書いてみました。

その道の専門家の方々から見ればだいぶ乱暴な書き方になってしまってるかとは思いますが、螺旋屋の認識ということでご了承いただければと思います。

で、よくメール等でご質問頂く内容で

ベータチタニウムのボルトを付けるときに何か塗布した方がいいですか?

と、聞かれるんですが。回答としては

なにも塗らずに暫く使ってみて、多少なりとも焼き付きが起こるようであれば銅配合のグリスを塗布して下さいとお答えしております。

基本的に転造で仕上げたネジ山は焼き付きにくいので特に気にせず使って頂いて問題ないからです。

それと、下手な回り止め効果のある薬剤だと後々大変な事になることも多いので・・・

まぁそれはまた別の機会にお話しようとおもいます。

現在とあるメーカーさんから提供されたグリスを実験中。

ただ異種金属接触腐食を防ぐだけじゃ無くて、そのもう一歩先の。

そういったグリスをご案内出来ればなと考えております。

そんなこんなでマツヤマでした。